Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ ) - энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных.

Постоянные ЗУ предназначены для хранения информации которая остается неизменной в течение всего времени работы устройства. Эта информация не исчезает при снятии напряжения питания.

Поэтому в ПЗУ возможен только режим считывания информации, причем считывание не сопровождается ее разрушением.

Класс ПЗУ не однороден и, как отмечалось ранее, может быть разбит на несколько самостоятельных подклассов. Однако все эти подклассы используют один и тот же принцип представления информации. Информация в ПЗУ представляется в виде наличия или отсутствия соединения между шинами адреса (ША) и данных. В этом смысле ЭЗЭ ПЗУ подобен ЭЗЭ динамического ОЗУ, в котором конденсатор памяти Сп либо закорочен, либо исключен из схемы.

2. Историческая хронология развития ПЗУ. Технологии ПЗУ по принцепу записи\перезаписи его содержимого: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flashROM. Привести характеристику этих технологий и рисунки показывающии строение ячеек.

Очень часто в различных применениях требуется хранение информации, которая не изменяется в процессе эксплуатации устройства. Это такая информация как программы в микроконтроллерах, начальные загрузчики и BIOS в компьютерах, таблицы коэффициентов цифровых фильтров в сигнальных процессорах. Практически всегда эта информация не требуется одновременно, поэтому простейшие устройства для запоминания постоянной информации можно построить на мультиплексорах. Схема такого постоянного запоминающего устройства приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема постоянного запоминающего устройства, построенная на мультиплексоре.

В этой схеме построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится запайкой провода к источнику питания (запись единицы) или запайкой провода к корпусу (запись нуля). На принципиальных схемах такое устройство обозначается как показано на рисунке 2.

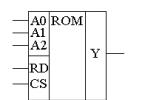

Рисунок 2. Обозначение постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

Для того, чтобы увеличить разрядность ячейки памяти ПЗУ эти микросхемы можно соединять параллельно (выходы и записанная информация естественно остаются независимыми). Схема параллельного соединения одноразрядных ПЗУ приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема многоразрядного ПЗУ.

В реальных ПЗУ запись информации производится при помощи последней операции производства микросхемы - металлизации. Металлизация производится при помощи маски, поэтому такие ПЗУ получили название масочных ПЗУ . Еще одно отличие реальных микросхем от упрощенной модели, приведенной выше - это использование кроме мультиплексора еще и демультиплексора. Такое решение позволяет превратить одномерную запоминающую структуру в многомерную и, тем самым, существенно сократить объем схемы дешифратора, необходимого для работы схемы ПЗУ. Эта ситуация иллюстрируется следующим рисунком:

Рисунок 4. Схема масочного постоянного запоминающего устройства.

Масочные ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 5. Адреса ячеек памяти в этой микросхеме подаются на выводы A0 ... A9. Микросхема выбирается сигналом CS. При помощи этого сигнала можно наращивать объем ПЗУ (пример использования сигнала CS приведЈн при обсуждении ОЗУ). Чтение микросхемы производится сигналом RD.

Рисунок 5. Обозначение масочного постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

Программирование масочного ПЗУ производится на заводе изготовителе, что очень неудобно для мелких и средних серий производства, не говоря уже о стадии разработки устройства. Естественно, что для крупносерийного производства масочные ПЗУ являются самым дешевым видом ПЗУ, и поэтому широко применяются в настоящее время. Для мелких и средних серий производства радиоаппаратуры были разработаны микросхемы, которые можно программировать в специальных устройствах - программаторах. В этих микросхемах постоянное соединение проводников в запоминающей матрице заменяется плавкими перемычками, изготовленными из поликристаллического кремния. При производстве микросхемы изготавливаются все перемычки, что эквивалентно записи во все ячейки памяти логических единиц. В процессе программирования на выводы питания и выходы микросхемы подаЈтся повышенное питание. При этом, если на выход микросхемы подаЈтся напряжение питания (логическая единица), то через перемычку ток протекать не будет и перемычка останется неповрежденной. Если же на выход микросхемы подать низкий уровень напряжения (присоединить к корпусу), то через перемычку будет протекать ток, который испарит эту перемычку и при последующем считывании информации из этой ячейки будет считываться логический ноль.

Такие микросхемы называются программируемыми ПЗУ (ППЗУ) и изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 6. В качестве примера можно назвать микросхемы 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8 и другие.

Рисунок 6. Обозначение программируемого постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

Программируемые ПЗУ оказались очень удобны при мелкосерийном и среднесерийном производстве. Однако при разработке радиоэлектронных устройств часто приходится менять записываемую в ПЗУ программу. ППЗУ при этом невозможно использовать повторно, поэтому раз записанное ПЗУ при ошибочной или промежуточной программе приходится выкидывать, что естественно повышает стоимость разработки аппаратуры. Для устранения этого недостатка был разработан еще один вид ПЗУ, который мог бы стираться и программироваться заново.

ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием строится на основе запоминающей матрицы построенной на ячейках памяти, внутреннее устройство которой приведено на следующем рисунке:

Рисунок 7. Запоминающая ячейка ПЗУ с ультрафиолетовым и электрическим стиранием.

Ячейка представляет собой МОП транзистор, в котором затвор выполняется из поликристаллического кремния. Затем в процессе изготовления микросхемы этот затвор окисляется и в результате он будет окружен оксидом кремния - диэлектриком с прекрасными изолирующими свойствами. В описанной ячейке при полностью стертом ПЗУ заряда в плавающем затворе нет, и поэтому транзистор ток не проводит. При программировании микросхемы на второй затвор, находящийся над плавающим затвором, подаЈтся высокое напряжение и в плавающий затвор за счет тунельного эффекта индуцируются заряды. После снятия программирующего напряжения на плавающем затворе индуцированный заряд остаЈтся и, следовательно, транзистор остаЈтся в проводящем состоянии. Заряд на плавающем затворе может храниться десятки лет.

Структурная схема постоянного запоминающего устройства не отличается от описанного ранее масочного ПЗУ. Единственно вместо перемычки используется описанная выше ячейка. В репрограммируемых ПЗУ стирание ранее записанной информации осуществляется ультрафиолетовым излучением. Для того, чтобы этот свет мог беспрепятственно проходить к полупроводниковому кристаллу, в корпус микросхемы встраивается окошко из кварцевого стекла.

При облучении микросхемы, изолирующие свойства оксида кремния теряются и накопленный заряд из плавающего затвора стекает в объем полупроводника и транзистор запоминающей ячейки переходит в закрытое состояние. Время стирания микросхемы колеблется в пределах 10 - 30 минут.

Количество циклов записи - стирания микросхем находится в диапазоне от 10 до 100 раз, после чего микросхема выходит из строя. Это связано с разрушающим воздействием ультрафиолетового излучения. В качестве примера таких микросхем можно назвать микросхемы 573 серии российского производства, микросхемы серий 27сXXX зарубежного производства. В этих микросхемах чаще всего хранятся программы BIOS универсальных компьютеров. Репрограммируемые ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 8.

Рисунок 8. Обозначение репрограммируемого постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

Так так корпуса с кварцевым окошком очень дороги, а также малое количество циклов записи - стирания привели к поиску способов стирания информации из ППЗУ электрическим способом. На этом пути встретилось много трудностей, которые к настоящему времени практически решены. Сейчас достаточно широко распространены микросхемы с электрическим стиранием информации. В качестве запоминающей ячейки в них используются такие же ячейки как и в РПЗУ, но они стираются электрическим потенциалом, поэтому количество циклов записи - стирания для этих микросхем достигает 1000000 раз. Время стирания ячейки памяти в таких микросхемах уменьшается до 10 мс. Схема управления для таких микросхем получилась сложная, поэтому наметилось два направления развития этих микросхем:

2. FLASH -ПЗУ

Электрически стираемые ППЗУ дороже и меньше по объему, но зато позволяют перезаписывать каждую ячейку памяти отдельно. В результате эти микросхемы обладают максимальным количеством циклов записи - стирания. Область применения электрически стираемых ПЗУ - хранение данных, которые не должны стираться при выключении питания. К таким микросхемам относятся отечественные микросхемы 573РР3, 558РР и зарубежные микросхемы серии 28cXX. Электрически стираемые ПЗУ обозначаются на схемах как показано на рисунке 9.

Рисунок 9. Обозначение электрически стираемого постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

В последнее время наметилась тенденция уменьшения габаритов ЭСППЗУ за счет уменьшения количества внешних ножек микросхем. Для этого адрес и данные передаются в микросхему и из микросхемы через последовательный порт. При этом используются два вида последовательных портов - SPI порт и I2C порт (микросхемы 93сXX и 24cXX серий соответственно). Зарубежной серии 24cXX соответствует отечественная серия микросхем 558РРX.

FLASH - ПЗУ отличаются от ЭСППЗУ тем, что стирание производится не каждой ячейки отдельно, а всей микросхемы в целом или блока запоминающей матрицы этой микросхемы, как это делалось в РПЗУ.

Рисунок 10. Обозначение FLASH памяти на принципиальных схемах.

При обращении к постоянному запоминающему устройству сначала необходимо выставить адрес ячейки памяти на шине адреса, а затем произвести операцию чтения из микросхемы. Эта временная диаграмма приведена на рисунке 11.

Рисунок 11. Временная диаграмма чтения информации из ПЗУ.

На рисунке 11 стрелочками показана последовательность, в которой должны формироваться управляющие сигналы. На этом рисунке RD - это сигнал чтения, A - сигналы выбора адреса ячейки (так как отдельные биты в шине адреса могут принимать разные значения, то показаны пути перехода как в единичное, так и в нулевое состояние), D - выходная информация, считанная из выбранной ячейки ПЗУ.

· ROM - (англ. read-only memory , постоянное запоминающее устройство), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом. В дальнейшем нет возможности изменить записанные данные.

· PROM - (англ. programmable read-only memory , программируемое ПЗУ (ППЗУ )) - ПЗУ , однократно «прошиваемое» пользователем.

· EPROM - (англ. erasable programmable read-only memory , перепрограммируемое/репрограммируемоеПЗУ (ПППЗУ /РПЗУ )). Например, содержимое микросхемы К537РФ1 стиралось при помощи ультрафиолетовой лампы. Для прохождения ультрафиолетовых лучей к кристаллу в корпусе микросхемы было предусмотрено окошко с кварцевым стеклом.

· EEPROM - (англ. electrically erasable programmable read-only memory , электрически стираемое перепрограммируемоеПЗУ ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память (англ. flash memory ).

· flashROM - (англ. flash read-only memory ) - разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии. В быту это словосочетание закрепилось за широким классом твердотельных устройств хранения информации.

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) делятся на четыре типа :

О масочные, программируемые на заводе-изготовителе с применением специальных масок;

О однократно программируемые потребителем путем пережигания нихромовых или поликремневых перемычек;

О многократно программируемые потребителем со стиранием записанной информации ультрафиолетовым излучением;

О многократно программируемые потребителем с электрическим стиранием информации.

Рассмотрим ПЗУ второго типа, которое состоит из дешифратора nх2n и подключенных к его выходам схем ИЛИ с плавкими перемычками (рис. 9.48). ПЗУ содержит дешифратор 2х4 в виде подсхемы pzti_dcd (А, В - кодовые входы, Е - вход разрешения, активный сигнал высокого уровня), к выходам которых можно подключить четыре элемента 4ИЛИ с дополнительными устройствами. На рис. 9.48 показаны два таких элемента, выполненных в виде отдельных подсхем pzu_unl и pzu_un2. Хотя эти элементы одинаковы, наращивание их на схеме путем копирования исключено из-за наличия пережигаемых перемычек - при наличии одноименных подсхем пережигание перемычки в одной подсхеме автоматически приведет к пережиганию такой же перемычки в другой. Поскольку программа не позволяет копировать подсхемы с их переименованием, все их приходится выполнять полностью. На схеме DO, D1 - выходы младшего и первого разрядов.

Схема дешифратора pzu_dcd показана на рис. 9.49. Дешифратор выполнен на трех элементах НЕ и четырех элементах ЗИЛИ-НЕ на транзисторах (рис. 9.50).

Необходимость выполнения элементов дешифратора на транзисторах объясняется тем, что используемые в программе EWB математические модели цифровых ИМС не всегда позволяют подключать к ним обычные транзисторные схемы и, в частности, применяемые в рассматриваемом ПЗУ ячейки памяти в виде подсхемы pzu_uni. Ее внутренняя структура аналогична структуре ячейки памяти, используемой в ПЗУ К155РЕЗ (рис. 9.51) . В отличие от ИМС К155РЕЗ, в которой в качестве элемента ИЛИ используется многоэмиттерныи транзистор, на рис. 9.51 приведены отдельные транзисторы Т1...Т4, эмиттеры которых через пережигаемые перемычки S1...S4 (имитируются предохранителями на 10 мА) соединены с формирователем на транзисторах Т5, Т6 и стабилитроне D. Транзистор Т5 и стабилитрон D используются только в режиме программирования и в рабочем режиме не оказывают влияния на работу выходного каскада на транзисторе Т6 (каскад с открытым коллектором), поскольку транзистор Т5 закрыт низким потенциалом на его базе (напряжение пробоя стабилитрона D выбирается несколько больше напряжения питания транзистора Т6, подаваемого во второй подсхеме в точку DO или D1 через резистор нагрузки).

Ячейка ПЗУ работает следующим образом. В исходном состоянии транзисторы Т1...Т4 и Т6 закрыты, и при подключенной к Т6 нагрузке на его выходе DO формируется сигнал логической единицы (около +5 В). При подаче на входы А, В дешифратора заданной кодовой комбинации, а на вход разрешения Е - сигнала логической единицы, один из транзисторов Т1...Т4 откроется и на выходе DO сформируется сигнал логического нуля. Так, например, при А=В=1 откроется транзистор Т4 и сигнал логической единицы с его эмиттера через перемычку S4 поступит на делитель на резисторах R2, R3, транзистор Т6 откроется, и на его выходе сформируется сигнал логического нуля. Очевидно, что и при любой другой двоичной комбинации будет происходить то же самое до тех пор, пока не будет разрушена соответствующая перемычка.

Пережигание перемычек составляет суть программирования и осуществляется отдельно для каждого разряда (каждой ячейки) следующим образом:

О на входы А, В (см. рис. 9.48) подается двоичная комбинация, соответствующая адресу пережигаемой перемычки в программируемом разряде (в ячейке pzu_unx, где х - номер ячейки);

О к выходу ячейки Dx через резистор нагрузки (его сопротивление для конкретных ИМС указывается в документации, для К155РЕЗ составляет около 300 Ом) подключается источник напряжения 12,5 В, в результате чего стабилитрон D пробивается и транзистор Т5 открывается;

О на вход разрешения Е на короткое время подается сигнал логической единицы, при этом через один из открытых транзисторов Т1...Т2 и Т5 протекает ток, достаточный для пережигания соответствующей перемычки (длительность разрешающего сигнала на входе Е в промышленных программаторах может автоматически увеличиваться после нескольких неудачных попыток программирования одной и той же ячейки);

О источник 12,5 В отключается, и после раскрытия соответствующей подсхемы можно убедиться, что перемычка действительно разрушена (в промышленных программаторах этот процесс сводится к проверке записи программируемой ячейки, и при отрицательном результате производится повторное программирование при большей длительности разрешающего сигнала).

Заключительным этапом программирования серийных микросхем ПЗУ в промышленных условиях является электротермотренировка, которая проводится чаще всего в течение 168 часов при повышенной температуре, после чего производится дополнительный контроль записанной информации. Если при этом обнаруживается ошибка, допускается повторное программирование. Если ошибка снова повторяется, микросхема бракуется.

Для моделирования процесса программирования к программируемой схеме необходимо подключить дополнительные элементы. Моделирование целесообразно начинать с одноразрядного ПЗУ (рис. 9.52).

Следует отметить, что рассматриваемая модель ПЗУ (как на рис. 9.48, так и на рис. 9.52) достаточно капризна и при некоторых комбинациях входных сигналов моделирование не выполняется. Признаком невозможности моделирования является отсутствие слева от включателя питания (в верхнем правом углу экрана) окошка с индикацией временных интервалов отсчета. По истечении некоторого времени может быть выдана рекомендация изменить установку погрешности моделирования (по умолчанию она равна 1%). Целесообразно установить ее максимально возможной (10%) в меню Circuit (команда Analysis Options, параметр Tolerance). Целесообразно также поварьировать сопротивлениями входных резисторов и резисторов нагрузки элементов НЕ и ИЛИ-НЕ (рис. 9.50), а также попробовать изменить параметры транзисторов. В крайнем случае можно ограничиться простейшим случаем - обойтись без дешифратора и использовать только одну ячейку памяти на рис. 9.51, подключив к выходу и к одному из ее входов дополнительные элементы, как показано на рис. 9.52.

ПЗУ с пережигаемыми перемычками используются чаще всего в качестве специализированных дешифраторов, например для селекции У ВВ.

ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием используются в микропроцессорных системах для хранения управляющих программ, в частности, для размещения BIOS (Basic Input/Output System - основная система ввода/вывода, записанная в ПЗУ, отсюда ее полное название ROM BIOS) . BIOS представляет собой набор программ проверки и обслуживания аппаратуры компьютера и выполняет роль посредника между операционной системой (ОС) и аппаратурой. BIOS получает управление при включении системной платы, тестирует саму плату и основные блоки компьютера - видеоадаптер, клавиатуру, контроллеры дисков и портов ввода/вывода, настраивает чипсет платы и загружает внешнюю ОС. При работе под управлением DOS/Windows З.х/95/98 BIOS управляет основными устройствами, при работе под OS/2, Unix, Windows NT BIOS практически не используется, выполняя лишь начальную проверку и настройку.

Обычно на системной плате установлено только ПЗУ с системным (Main System) BIOS, отвечающим за саму плату и контроллеры FDD (флоппи-дисков), HDD (жестких дисков), портов и клавиатуры; в системный BIOS практически всегда входит System Setup - программа настройки системы. Видеоадаптеры и контроллеры HDD с интерфейсом ST-506 (MFM) и SCSI имеют собственные BIOS в отдельных ПЗУ;

их также могут иметь и другие платы - интеллектуальные контроллеры дисков и портов, сетевые карты и т.п.

Обычно BIOS для современных системных плат разрабатывается одной из специализированных фирм: Award Software, American Megatrends (AMI), реже:

Phoenix Technology, Microid Research; в данное время наиболее популяры BIOS фирмы Award. Некоторые производители плат (например, IBM, Intel и Acer) сами разрабатывают BIOS для них. Иногда для одной и той же платы имеются версии BIOS разных производителей, в этом случае допускается копировать прошивки или заменять микросхемы ПЗУ; в общем же случае каждая версия BIOS привязана к конкретной модели платы.

Раньше BIOS помещался в однократно программируемые ПЗУ либо ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием; сейчас в основном выпускаются платы с электрически перепрограммируемыми ПЗУ (Flash ROM), которые допускают перепрограммирование BIOS средствами самой платы. Это позволяет исправлять заводские ошибки в BIOS, изменять заводские установки по умолчанию, программировать собственные экранные заставки и т.п.

Тип микросхемы ПЗУ обычно можно определить по маркировке: 27хххх - обычное ПЗУ, 28хххх или 29хххх - перепрограммируемые. Если на корпусе микросхемы 27хххх есть прозрачное окно - это ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием;

если его нет - это однократно программируемое ПЗУ, которое можно лишь заменить на другое.

Видео-ПЗУ (Video ROM) - постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т.п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую, к нему обращается только центральный процессор, в результате выполнения программ, записанных в ПЗУ, происходят обращения к видеоконтроллеру и видеопамяти. На многих современных видеокартах устанавливаются электрически перепрограммируемые ПЗУ (EEPROM, Flash ROM), допускающие перезапись пользователем под управлением специальной программы из комплекта карты.

ПЗУ необходимо только для первоначального запуска видеоадаптера и работы в режиме DOS, Novell Netware и других ОС, функционирующих преимущественно в текстовом режиме; ОС Windows, OS/2 и им подобные, работающие через собственные видеодрайверы, не используют ПЗУ для управления адаптером либо используют его только при выполнении программ для DOS.

При создании видео-BIOS все разработчики придерживаются рекомендаций VESA и VBE. VESA (Video Electronics Standards Association - ассоциация стандартизации видеоэлектроники) - организация, выпускающая различные стандарты в области электронных видеосистем и их программного обеспечения. VBE (VESA BIOS Extension - расширение BIOS в стандарте VESA) - дополнительные функции видео-BIOS по отношению к стандартному видео-BIOS для VGA, позволяющие запрашивать у адаптера список поддерживаемых видеорежимов и их параметров (разрешение, цветность, способы адресации, развертка и т.п.) и изменять эти параметры для согласования адаптера с конкретным монитором. По сути, VBE является унифицированным стандартом программного интерфейса с VESA-совместимыми картами, при работе через видео-BIOS он позволяет обойтись без специализированного драйвера видеокарты.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие существуют типы ПЗУ и где они используются?

2. Что такое BIOS для компьютера, видеоконтроллера, накопителя на жестком магнитном диске (винчестера) и других периферийных устройств?

3. Какие типы ПЗУ используются для хранения программ BIOS?

4. Используя схему на рис. 9.52, проведите моделирование процесса программирования ПЗУ с пережигаемыми перемычками.

5. Составьте схему ПЗУ на базе двухразрядного ПЗУ на рис. 9.48 и проведите моделирование процесса программирования одной из его ячеек памяти.

Запись информации в ПЗУ производится в процессе изготовления и не разрушается при отключении питания.

ПЗУ имеет два режима работы:

· режим хранения;

· режим чтения с высоким быстродействием.

Режим оперативной записи в ПЗУ не предусмотрен.

ПЗУ по способу занесения информации разделяют на:

· масочные (заказные) ПЗУ (программируемые при изготовлении) обозначают ROM;

· программируемые пользователем ППЗУ (однократно) PROM;

· перепрограммируемые (репрограммируемые) с возможностью многократного электрического перепрограммирования с ультрафиолетовым (РПЗУУФ EPROM) или электрическим (РПЗУЭС EEPROM или E 2 ROM) стирание информации.

Структура ИМС ПЗУ отличается от ОЗУ отсутствием устройства записи и линий, которые его обслуживают, а так же выполнением ЗЭ (рисунок 8.22).

· Общим свойством всех микросхем ПЗУ является: многоразрядная (словарная) организация накопителя;

· режим считывания, как основной режим работы;

· энергонезависимость.

Рисунок 8.22

Вместе с тем в них есть важные расхождения:

· в способе программирования;

· в режимах считывания;

· в обращении к ним при применении.

Рассмотрим каждую группу отдельно.

Масочные ПЗУ

В масочных ПЗУ элементами памяти в накопителе могут быть диоды, биполярные транзисторы, МОП транзисторы.

В матрицу диодного ROM (рисунок 8.23) горизонтальные линии являются линиями выборки слов (или адресными), а вертикальные – линии считывания (разрядные), с них считываются восьмиразрядные двоичные числа.

Считываемое слово определяется расположением диодов между адресной и считывающей линией. При наличии диода высокий потенциал выбранной с помощью дешифратора адресной линии передается на соответствующую считывающую линию, и в данном разряде слова появляется логическая «1». При отсутствии диода потенциал на выходе близок к нулевому.

Если, к примеру, на вход дешифратора поступает двоичный код 10 2 =2 10 то в активное состояние переходит адресная линия А2 и логическая единица проходит с нее через диоды на считывающие линии Р1,Р5,Р6,Р7 – на выходах устанавливается двоичное число 11100010 2 .

При подаче на вход дешифратора двоичного числа 11 2 считывается двоичное число 11011100 2 .

Программирование масочных ПЗУ выполняется однократно в процессе изготовления. Оно заключается в нанесении при помощи фотошаблонов (масок) в нужных потребителю местах контактных соединений (в виде диодов или транзисторов). Занесенную в масочное ПЗУ информацию в технической документации называют «прошивкой». Перепрограммировать масочное ПЗУ невозможно.

Рисунок 8.23

ЗУ с масочным программированием отличается компактностью запоминающих элементов и следовательно высоким уровнем интеграции.

Выгодным данный способ программирования будет только при массовом выпуске, так как затраты на проектирование и изготовление шаблона для технологического программирования запоминающего устройства высокие.

Область применения масочных запоминающих устройств – хранение стандартной информации, имеющий широкий круг потребителей.

К масочным ПЗУ относят микросхемы серий 155,568,541,555,1801 и др. Для обозначения данного вида ПЗУ после номера серии помещают две буквы РЕ.

Например, микросхемы К155РЕ21 и К155РЕ22 (рисунок 8.24) имеют в качестве прошивки коды букв русского и латинского алфавитов, а К155РЕ23 «прошита» арифметическими знаками и цифрами.

Очень часто в различных применениях требуется хранение информации, которая не изменяется в процессе эксплуатации устройства. Это такая информация как программы в микроконтроллерах, начальные загрузчики (BIOS) в компьютерах, таблицы коэффициентов цифровых фильтров в сигнальных процессорах, DDC и DUC, таблицы синусов и косинусов в NCO и DDS. Практически всегда эта информация не требуется одновременно, поэтому простейшие устройства для запоминания постоянной информации (ПЗУ) можно построить на мультиплексорах. Иногда в переводной литературе постоянные запоминающие устройства называются ROM (read only memory – память доступная только для чтения). Схема такого постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Схема постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), построенная на мультиплексоре.

В этой схеме построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится запайкой провода к источнику питания (запись единицы) или запайкой провода к корпусу (запись нуля). На принципиальных схемах такое устройство обозначается как показано на рисунке 3.2.

В этой схеме построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится запайкой провода к источнику питания (запись единицы) или запайкой провода к корпусу (запись нуля). На принципиальных схемах такое устройство обозначается как показано на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Обозначение постоянного запоминающего устройства на принципиальных схемах.

Для того, чтобы увеличить разрядность ячейки памяти ПЗУ эти микросхемы можно соединять параллельно (выходы и записанная информация естественно остаются независимыми). Схема параллельного соединения одноразрядных ПЗУ приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 Схема многоразрядного ПЗУ (ROM).

В реальных ПЗУ запись информации производится при помощи последней операции производства микросхемы - металлизации. Металлизация производится при помощи маски, поэтому такие ПЗУ получили название масочных ПЗУ. Еще одно отличие реальных микросхем от упрощенной модели, приведенной выше - это использование кроме мультиплексора еще и демультиплексора. Такое решение позволяет превратить одномерную запоминающую структуру в двухмерную и, тем самым, существенно сократить объем схемы дешифратора, необходимого для работы схемы ПЗУ. Эта ситуация иллюстрируется следующим рисунком:

Рисунок 3.4. Схема масочного постоянного запоминающего устройства (ROM).

Масочные ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.5. Адреса ячеек памяти в этой микросхеме подаются на выводы A0 ... A9. Микросхема выбирается сигналом CS. При помощи этого сигнала можно наращивать объем ПЗУ (пример использования сигнала CS приведён при обсуждении ОЗУ). Чтение микросхемы производится сигналом RD.

Масочные ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.5. Адреса ячеек памяти в этой микросхеме подаются на выводы A0 ... A9. Микросхема выбирается сигналом CS. При помощи этого сигнала можно наращивать объем ПЗУ (пример использования сигнала CS приведён при обсуждении ОЗУ). Чтение микросхемы производится сигналом RD.

Рисунок 3.5. Условно-графическое обозначение масочного ПЗУ (ROM) на принципиальных схемах.

Программирование масочного ПЗУ производится на заводе изготовителе, что очень неудобно для мелких и средних серий производства, не говоря уже о стадии разработки устройства. Естественно, что для крупносерийного производства масочные ПЗУ являются самым дешевым видом ПЗУ, и поэтому широко применяются в настоящее время. Для мелких и средних серий производства радиоаппаратуры были разработаны микросхемы, которые можно программировать в специальных устройствах - программаторах. В этих ПЗУ постоянное соединение проводников в запоминающей матрице заменяется плавкими перемычками, изготовленными из поликристаллического кремния. При производстве ПЗУ изготавливаются все перемычки, что эквивалентно записи во все ячейки памяти ПЗУ логических единиц. В процессе программирования ПЗУ на выводы питания и выходы микросхемы подаётся повышенное питание. При этом, если на выход ПЗУ подаётся напряжение питания (логическая единица), то через перемычку ток протекать не будет и перемычка останется неповрежденной. Если же на выход ПЗУ подать низкий уровень напряжения (присоединить к корпусу), то через перемычку запоминающей матрицы будет протекать ток, который испарит ее и при последующем считывании информации из этой ячейки ПЗУ будет считываться логический ноль.

Такие микросхемы называются программируемыми

ПЗУ (ППЗУ) или PROM и изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке3.6. В качестве примера ППЗУ можно назвать микросхемы 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8 и другие.

Такие микросхемы называются программируемыми

ПЗУ (ППЗУ) или PROM и изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке3.6. В качестве примера ППЗУ можно назвать микросхемы 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8 и другие.

Рисунок 3.6. Условно-графическое обозначение программируемого постоянного запоминающего устройства (PROM) на принципиальных схемах.

Программируемые ПЗУ оказались очень удобны при мелкосерийном и среднесерийном производстве. Однако при разработке радиоэлектронных устройств часто приходится менять записываемую в ПЗУ программу. ППЗУ при этом невозможно использовать повторно, поэтому раз записанное ПЗУ при ошибочной или промежуточной программе приходится выкидывать, что естественно повышает стоимость разработки аппаратуры. Для устранения этого недостатка был разработан еще один вид ПЗУ, который мог бы стираться и программироваться заново.

ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием строится на основе запоминающей матрицы построенной на ячейках памяти, внутреннее устройство которой приведено на следующем рисунке:

ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием строится на основе запоминающей матрицы построенной на ячейках памяти, внутреннее устройство которой приведено на следующем рисунке:

Рисунок 3.7. Запоминающая ячейка ПЗУ с ультрафиолетовым и электрическим стиранием.

Ячейка представляет собой МОП транзистор, в котором затвор выполняется из поликристаллического кремния. Затем в процессе изготовления микросхемы этот затвор окисляется и в результате он будет окружен оксидом кремния - диэлектриком с прекрасными изолирующими свойствами. В описанной ячейке при полностью стертом ПЗУ, заряда в плавающем затворе нет, и поэтому транзистор ток не проводит. При программировании ПЗУ, на второй затвор, находящийся над плавающим затвором, подаётся высокое напряжение и в плавающий затвор за счет туннельного эффекта индуцируются заряды. После снятия программирующего напряжения индуцированный заряд остаётся на плавающем затворе, и, следовательно, транзистор остаётся в проводящем состоянии. Заряд на плавающем затворе подобной ячейки может храниться десятки лет.

Структурная схема описанного постоянного запоминающего устройства не отличается от описанного ранее масочного ПЗУ. Единственное отличие – вместо плавкой перемычки используется описанная выше ячейка. Такой вид ПЗУ называется репрограммируемыми постоянными запоминающими устройствами (РПЗУ) или EPROM. В РПЗУ стирание ранее записанной информации осуществляется ультрафиолетовым излучением. Для того, чтобы этот свет мог беспрепятственно проходить к полупроводниковому кристаллу, в корпус микросхемы ПЗУ встраивается окошко из кварцевого стекла.

При облучении микросхемы РПЗУ, изолирующие свойства оксида кремния теряются, накопленный заряд из плавающего затвора стекает в объем полупроводника, и транзистор запоминающей ячейки переходит в закрытое состояние. Время стирания микросхемы РПЗУ колеблется в пределах 10 - 30 минут.

Количество циклов записи – стирания микросхем EPROM находится в диапазоне от 10 до 100 раз, после чего микросхема РПЗУ выходит из строя. Это связано с разрушающим воздействием ультрафиолетового излучения на оксид кремния. В качестве примера микросхем EPROM можно назвать микросхемы 573 серии российского производства, микросхемы серий 27сXXX зарубежного производства. В РПЗУ чаще всего хранятся программы BIOS универсальных компьютеров. РПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.8.

Количество циклов записи – стирания микросхем EPROM находится в диапазоне от 10 до 100 раз, после чего микросхема РПЗУ выходит из строя. Это связано с разрушающим воздействием ультрафиолетового излучения на оксид кремния. В качестве примера микросхем EPROM можно назвать микросхемы 573 серии российского производства, микросхемы серий 27сXXX зарубежного производства. В РПЗУ чаще всего хранятся программы BIOS универсальных компьютеров. РПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8. Условно-графическое обозначение РПЗУ (EPROM) на принципиальных схемах.

Так как корпуса с кварцевым окошком очень дороги, а также малое количество циклов записи - стирания привели к поиску способов стирания информации из РПЗУ электрическим способом. На этом пути встретилось много трудностей, которые к настоящему времени практически решены. Сейчас достаточно широко распространены микросхемы с электрическим стиранием информации. В качестве запоминающей ячейки в них используются такие же ячейки как и в РПЗУ, но они стираются электрическим потенциалом, поэтому количество циклов записи - стирания для этих микросхем достигает 1000000 раз. Время стирания ячейки памяти в таких ПЗУ уменьшается до 10 мс. Схема управления для электрически стираемых программируемых ПЗУ получилась сложная, поэтому наметилось два направления развития этих микросхем:

1. ЕСППЗУ (EEPROM) - электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство

Электрически стираемые ППЗУ (EEPROM) дороже и меньше по объему, но зато позволяют перезаписывать каждую ячейку памяти отдельно. В результате эти микросхемы обладают максимальным количеством циклов записи - стирания. Область применения электрически стираемых ПЗУ - хранение данных, которые не должны стираться при выключении питания. К таким микросхемам относятся отечественные микросхемы 573РР3, 558РР3 и зарубежные микросхемы EEPROM серии 28cXX. Электрически стираемые ПЗУ обозначаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.9.

Электрически стираемые ППЗУ (EEPROM) дороже и меньше по объему, но зато позволяют перезаписывать каждую ячейку памяти отдельно. В результате эти микросхемы обладают максимальным количеством циклов записи - стирания. Область применения электрически стираемых ПЗУ - хранение данных, которые не должны стираться при выключении питания. К таким микросхемам относятся отечественные микросхемы 573РР3, 558РР3 и зарубежные микросхемы EEPROM серии 28cXX. Электрически стираемые ПЗУ обозначаются на принципиальных схемах как показано на рисунке 3.9.

Рисунок 9. Условно-графическое обозначение электрически стираемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM) на принципиальных схемах.

В последнее время наметилась тенденция уменьшения габаритов ЭСППЗУ за счет уменьшения количества внешних выводов микросхем. Для этого адрес и данные передаются в микросхему и из микросхемы через последовательный порт. При этом используются два вида последовательных портов - SPI порт и I2C порт (микросхемы 93сXX и 24cXX серий соответственно). Зарубежной серии 24cXX соответствует отечественная серия микросхем 558РРX.

FLASH - ПЗУ отличаются от ЭСППЗУ тем, что стирание производится не каждой ячейки отдельно, а всей микросхемы в целом или блока запоминающей матрицы этой микросхемы, как это делалось в РПЗУ.

FLASH - ПЗУ отличаются от ЭСППЗУ тем, что стирание производится не каждой ячейки отдельно, а всей микросхемы в целом или блока запоминающей матрицы этой микросхемы, как это делалось в РПЗУ.

Рисунок 3.10. Условно-графическое обозначение FLASH памяти на принципиальных схемах.

При обращении к постоянному запоминающему устройству сначала необходимо выставить адрес ячейки памяти на шине адреса, а затем произвести операцию чтения из микросхемы. Эта временная диаграмма приведена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11. Временные диаграммы сигналов чтения информации из ПЗУ.

На рисунке 3.11 стрелочками показана последовательность, в которой должны формироваться управляющие сигналы. На этом рисунке RD - это сигнал чтения, A - сигналы выбора адреса ячейки (так как отдельные биты в шине адреса могут принимать разные значения, то показаны пути перехода как в единичное, так и в нулевое состояние), D - выходная информация, считанная из выбранной ячейки ПЗУ.

4. Выполните операцию сложения в дополнительном коде, представив приведенные слагаемые в двоичном виде:

1) + 45 2) - 45

- 20 + 20

Решение:

1) х 1 = 45 = 0,101101 пр

х 2 = - 20 = 1,010100 пр = 1,101011 обр = 1,101100 доп

+ 1,101100

Ответ: 0,011001 пр = 25 10

2) х 1 = - 45 =1,101101 пр

х 2 = 20 = 0,010100 пр

+ 0,010100

Ответ: 1,100111 доп = 1,011000 обр = 1,011001 пр = - 25 10

Вопрос № 5.

Выполните следующие задания:

1) запишите логическую функцию в СНДФ;

2) минимизируйте логическую функцию с помощью карт Карно;

Доброго времени суток.

Если вы хотите заполнить пробел в знаниях относительно того, что такого ПЗУ, то попали по адресу. В нашем блоге вы сможете прочитать об этом емкую информацию на языке, доступном для простого пользователя.

Расшифровка и объяснение

Буквы ПЗУ являются заглавными в формулировке «постоянное запоминающее устройство». Его еще можно равноправно назвать «ROM». Английская аббревиатура расшифровывается как Read Only Memory, а переводится - память только для чтения.

Эти два названия раскрывают суть предмета нашей беседы. Речь идет об энергонезависимом типе памяти, которую можно только считывать. Что это значит?

- Во-первых, на ней хранятся неизменяемые данные, заложенные разработчиком при изготовлении техники, то есть те, без которых ее работа невозможна.

- Во-вторых, термин «энергонезависимый» указывает на то, что при перезагрузке системы данные с нее никуда не деваются, в отличие от того, как это происходит с оперативной памятью.

Стереть информацию с такого устройства можно только специальными методами, к примеру, ультрафиолетовыми лучами.

Примеры

Постоянная память в компьютере - это определенное место на материнской плате, в котором хранятся:

- Тестовые утилиты, проверяющие правильность работы аппаратной части при каждом запуске ПК.

- Драйвера управления главными периферийными девайсами (клавиатурой, монитором, дисководом). В свою очередь, те слоты на материнской плате, в функции которых не входит включение компьютера, не хранят свои утилиты в ROM. Ведь место ограничено.

- Прогу начальной загрузки (BIOS), которая при включении компа запускает загрузчик операционной системы. Хотя нынешний биос может включать ПК не только с оптических и магнитных дисков, но и с USB-накопителей.

В мобильных гаджетах постоянная память хранит в себе стандартные приложения, темы, картинки и мелодии. При желании пространство для дополнительной мультимедийной информации расширяют с помощью перезаписываемых SD-карт. Однако если устройство используется только для звонков, в расширении памяти нет необходимости.

В целом, сейчас ROM есть в любой бытовой технике, автомобильных плеерах и прочих девайсах с электроникой.

Физическое исполнение

Чтобы вы лучше могли познакомиться с постоянной памятью, расскажу больше о ее конфигурации и свойствах:

- Физически представляет собой микросхему со считывающим кристаллом, если входит в комплект компьютера, к примеру. Но бывают и самостоятельные массивы данных (компакт-диск, грампластинка, штрих-код и т. д.).

- ПЗУ состоит из двух частей «А» и «Э». Первая - диодно-трансформаторная матрица, прошиваемая при помощи адресных проводов. Служит для хранения программ. Вторая предназначена для их выдачи.

- Схематически состоит из нескольких одноразрядных ячеек. При записи определенного бита данных выполняется запайка к корпусу (ноль) или к источнику питания (единица). В современных устройствах схемы соединяются параллельно для увеличения разрядности ячеек.

- Объем памяти варьируется от нескольких килобайт до терабайт, в зависимости от того, к какому устройству она применена.

Виды

Разновидностей ПЗУ несколько, но чтобы не терять ваше время, назову только две основных модификации:

- Первая буква добавляет слово «programmable» (программируемое). Это значит, что пользователь может один раз самостоятельно прошить устройство.

- Еще две буквы впереди скрывают под собой формулировку «electrically erasable» (электрически стираемое). Такие ПЗУ можно перезаписывать сколько угодно. К этому типу относится флеш-память.

В принципе это всё, что я хотел сегодня до Вас донести.

Буду рад, если вы подпишетесь на обновления и будете заходить чаще.